A quelques jours de la Fête Nationale Suisse, penchons sur un trait de caractère de nos voisins.

L’été soixante-seize avait été caniculaire- on ne savait pas ce qui nous attendait- mais, l’année suivante, une douceur de bon aloi berçait la France. Raymond Barre, Premier ministre, apportait aux partisans des grands intérêts la confiance ; un bourguignon gagnait le Tour de France au détriment du Cannibale, enfin le parti Socialiste, vainqueur des élections municipales de mars, envisageait avec sérénité la réactualisation du Programme Commun de gouvernement.

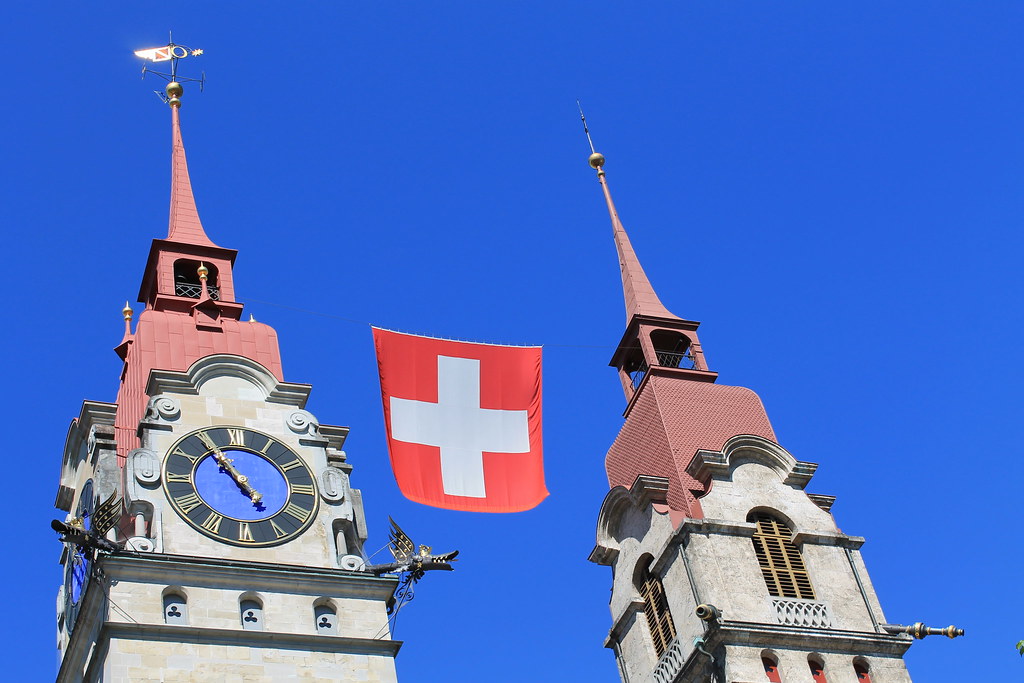

Frais bachelier préparant l’IDHEC, animé d’une seule ambition : être Orson Welles ou rien, je partis cette année-là par le train pour la Suisse. Quelques jours de vacances m’attendaient dans le délicieux village de Saint-Cergue et j’envisageais le cœur léger la correspondance à Cornavin, persuadé que ni les Bordures, ni les Syldaves, ne chercheraient à me kidnapper. Or, quelle ne fut pas ma surprise de voir, à la fenêtre des chalets disposés le long du chemin de fer, un drapeau de la confédération helvétique. « Vraiment, me dis-je, quelle bonne idée, quel sens élevé de la décoration : ce rouge et blanc, flottant au flanc des pâturages, n’est-ce pas un éclat de bonne humeur offert à chaque visiteur? »

Pauvre de moi… Nous étions le 1er août et j’ignorais qu’il s’agissait de la fête nationale. Roger Nimier n’aurait pas manqué de me glisser : « Tu n’as jamais connu Shanghai, ni Kleist, ni les grands obliques, ni Hegel, encore moins la Patagonie et pas du tout Nietzsche, ce grand type hâbleur dont on parle en buvant du cognac. Mon Dieu, qu’un petit français est désarmé dans la vie ! » Je découvris très vite ces trois fois rien qui composent le bonheur, les pistes de ski se donnant des airs de plage, le chardonnay du Domaine Les Perrières et le sourire des jeunes femmes romandes, alémaniques ou vaudoises.

Au fil des conversations, je découvris que les citoyens de la confédération se passionnaient pour la vie politique de notre pays. Je l’observe aujourd’hui, cette fascination perdure. Jean Castex est à Matignon, l’Union de la gauche est un vieux souvenir, mais les Suisses continuent à s’interroger sur nos choix politiques. Oh, bien sûr, ils adorent se moquer de nos joutes. Ainsi, quand le remarquable théologien Denis Müller commente l’élection présidentielle, on croirait lire le compte-rendu d’un laborantin penché sur des souris toquées. Nous avons l’envie de lui répondre que son amour de la Nati lui fait dire bien des bêtises à propos de football, et puis nous nous reprenons, par affection d’abord, ensuite parce que l’on est heureux, que dis-je ? Emu de constater que notre vie politique intéresse encore, au-delà de nos frontières.

Le principe de neutralité constitue l’explication la plus courante à cette inclination. « Les Suisses, entendons nous dire souvent, vivent par procuration les querelles qu’ils s’interdisent à eux-mêmes. » Un tel argument sous-estime l’intensité des débats publics helvétiques. Il méconnaît surtout l’attrait que notre altérité peut générer. Portés à l’affrontement, nous paraissons d’irréductibles étrangers aux yeux de ceux qui, par obligation, doivent surmonter leurs conflits, trouver des compromis. Enfin, la marquèterie politique de la Confédération ne prédispose-t-elle pas les Suisses à percer la complexité de nos désaccords?

Alors, plutôt que de sourire avec arrogance quand des amis suisses vous parlent d’Emmanuel Macron, ne pourriez-vous pas en prendre de la graine ? En ces temps de pandémie, les autorités nous conseillent, autant par prudence que par patriotisme économique, de partir en vacances dans notre propre pays. Cela se comprend. Nous est-il permis d’ajouter une destination à ce programme de sagesse ? Il existe à deux pas de la France un très beau pays dont les habitants sont accueillants, drôles, chaleureux, mélomanes et souvent protestants. Alors que demande le peuple ? Bonnes vacances à tous et visitez la Suisse ou bien !